Emigrazione primo e secondo dopoguerra

di Marco Mosca

La Valle Brembana è storicamente terra di emigrazione, addirittura sin dal Trecento, poiché caratterizzata da un rapporto precario tra la consistenza della popolazione e la quantità di risorse messe a disposizione dal territorio. In effetti, alla base della scelta di lasciare la valle c’è sempre stata la necessità di trovare altrove quello che non era possibile garantirsi in patria per sé e per la propria famiglia. Certamente, al di là dei migranti divenuti famosi (come i Santacroce, Palma il Vecchio, Codussi, i Baschenis, i Caravana e i Bastagi), l’emigrazione brembana ha visto come protagonisti migliaia di uomini rimasti anonimi, i quali si trasferirono all’estero per svolgere lavori pesantissimi senza alcuna gloria o riconoscimento, se non quello di riuscire a mantenere in vita il proprio nucleo familiare.

Dopo l’enorme ondata migratoria della seconda metà dell’Ottocento, che determinò l’avvio dello spopolamento di interi paesi, specie in Alta Valle, e che in molti casi, da stagionale, divenne definitiva e si indirizzò oltreoceano, i nostri flussi migratori rimasero prevalentemente di tipo temporaneo e riguardarono soprattutto uomini impiegati a vario titolo nei boschi. Ciò significa che si partiva a febbraio/aprile e si faceva ritorno a casa a ottobre/dicembre, ovvero con il sopraggiungere della brutta stagione e, con essa, della neve. Tale esodo, che riguardava principalmente i maschi di casa, rappresentava la naturale integrazione al sostentamento ricavabile da un’agricoltura di montagna fortemente in crisi, soprattutto nelle fasi caratterizzate da incrementi demografici, ossia da una crescita delle bocche da sfamare.

Non stupisce quindi il fatto che, a partire dagli anni Venti del Novecento, sia aumentato il numero di quanti decisero di lasciare per sempre la valle e trasferirsi in modo definitivo all’estero con tutta la famiglia. Peraltro, ad aggravare una situazione già difficile, si aggiunse il carico delle tasse sempre più pesanti sui redditi, nonché le tariffe catastali, le imposte comunali e le assicurazioni obbligatorie. Insomma, quella vallare era un’agricoltura che rendeva poco e costava sempre di più.

In un quadro di notevole arretratezza anche a livello sociosanitario, non bisogna dimenticare la cronica piaga della disoccupazione, talvolta attenuata da lavori pubblici consistenti, ma non duraturi, come quelli per la costruzione della ferrovia di Valle Brembana e delle centrali idroelettriche, che però coinvolsero anzitutto operai specializzati provenienti da fuori.

Oltre all’emigrazione diretta all’estero, in particolare verso i paesi confinanti con l’Italia, non mancava un’emigrazione interna alla valle, ad esempio quella dei bergamini, che, dopo aver trascorso la bella stagione a casa, si spostavano in pianura per vendere il loro latte durante il periodo invernale.

Al di là della meta, tale flusso di persone conobbe una sosta nel periodo della Prima guerra mondiale, poiché la maggior parte degli emigrati brembani dovette rientrare a casa dai territori francesi e tedeschi dichiarati zona di guerra per assolvere ai propri doveri militari, esattamente come tutti gli altri italiani. L’illusione di portarsi a casa la vittoria e dare inizio a una fase di sviluppo industriale con conseguenti vantaggi in termini occupazionali, di fatto svanì al termine del conflitto, che anzi lasciò un Paese piegato e in preda agli scioperi e alle proteste di operai e contadini durante il cosiddetto “biennio rosso”. L’immediata conseguenza di tale situazione fu la ripresa dell’emigrazione, incentivata dallo stesso governo, che in Valle Brembana assunse proporzioni analoghe a quelle nazionali e che provocò il crollo demografico di interi paesi, specie dell’Alta Valle. Soltanto il decollo industriale di paesi come San Giovanni, San Pellegrino Terme e Zogno, rispettivamente sede della Cartiera Cima, della Sanpellegrino e della Manifattura di Valle Brembana, riuscì a limitare i danni, analogamente ai paesi dotati di miniere ancora attive, come Dossena, Serina e Oltre il Colle. Per dare qualche riferimento numerico, basti dire che, nel giro di dieci anni, la popolazione della Valle Brembana passò dai 50.615 abitanti del 1921 ai 46.631 del 1931. E fu proprio in questo periodo che parecchi brembani scelsero di abbandonare per sempre il proprio paese, trasferendosi altrove con tutta la famiglia. Nel 1921 gli emigranti della valle furono 5700 (di cui circa 1500 in alta Valle) e nel 1923 divennero 7600 (1700 in alta Valle, per poi sfiorare le 3 mila unità nel 1926).

Fino al 1926 il Fascismo, oltre a non ostacolare i flussi migratori, aveva cercato di migliorare la condizione dei migranti italiani attraverso corsi di alfabetizzazione e convenzioni con i paesi di accoglienza a tutela dei diritti dei nostri lavoratori. La situazione si capovolse nel 1927, quando Mussolini fece di tutto per scoraggiare le partenze, avendo come obiettivo quello di trasformare l’Italia in una forte potenza indipendente, abitata da famiglie numerose e capace di assicurare lavoro ai propri cittadini.

Purtroppo, la situazione reale era ben diversa, specie nelle valli, che erano in miseria e che continuarono a vedere la partenza di uomini, se non di interi nuclei familiari, e che in molti casi optarono per un trasferimento definitivo, dato che c’era il timore che, una volta rientrati a casa a fine stagione, non fosse più possibile ripartire. Moltissimi furono infatti coloro che lasciarono per sempre la valle in maniera clandestina, affrontando tanti rischi e disagi.

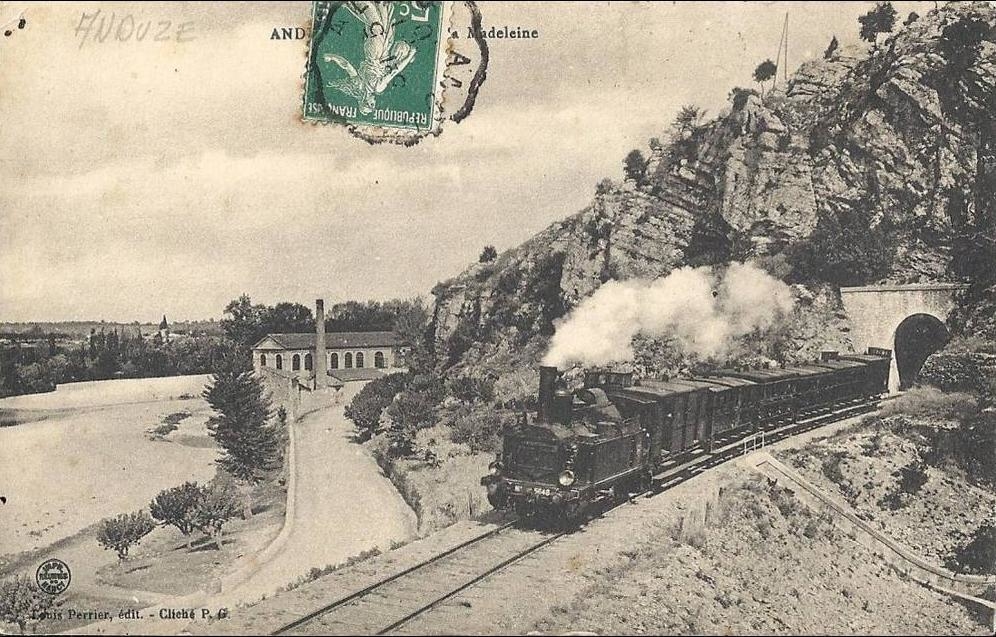

Di fatto, questo esodo continuò fino alla Seconda guerra mondiale e oltre, indirizzandosi soprattutto verso la Svizzera, il Belgio e la Francia, oppure, nel caso della migrazione interna, verso i paesi dell’hinterland milanese. In linea generale, l’emigrazione stagionale costituì per decenni un’attività integrativa rispetto a quelle principali dei valligiani (agricoltura e allevamento), ma spesso, nel secondo dopoguerra, essa divenne un fatto stabile e definitivo. Inoltre, la chiusura delle frontiere nel periodo della Seconda guerra mondiale, determinò un incremento dell’emigrazione interna, in direzione degli Appennini. Dopo il 1945 ripresero invece le rotte verso oltralpe e in molti casi l’emigrazione divenne permanente.

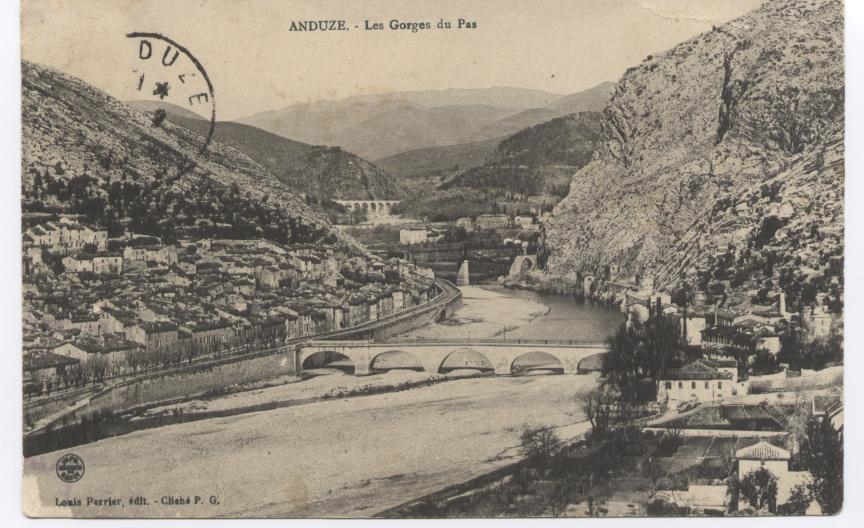

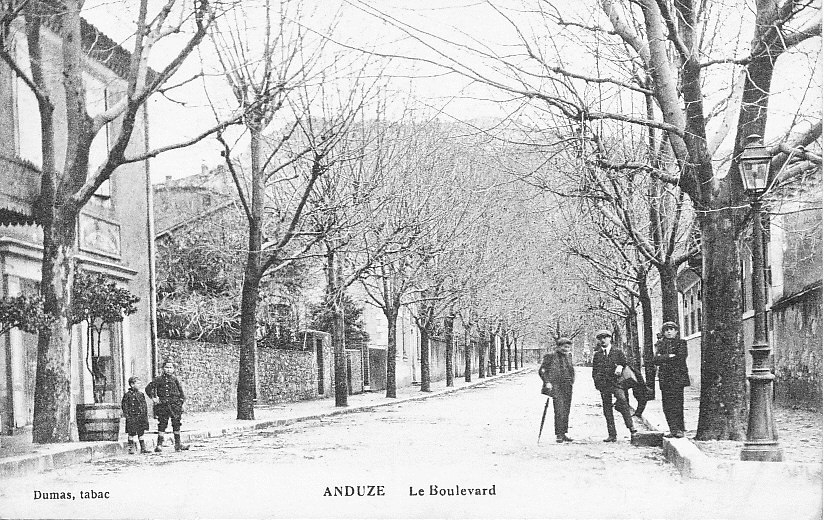

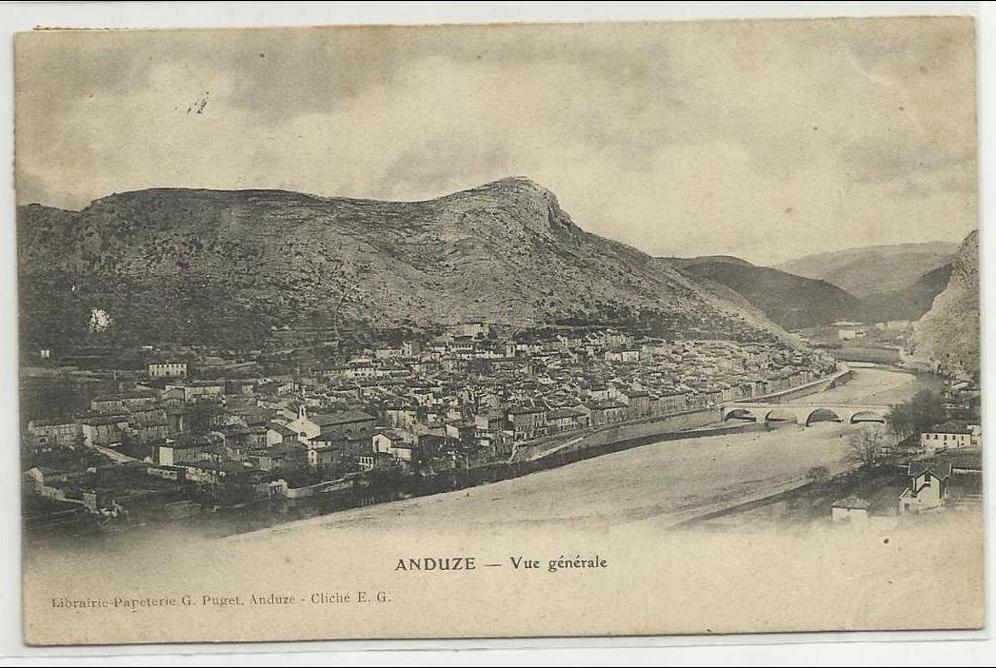

A livello di destinazioni, la Francia restò la meta preferita fino agli anni Quaranta, specie per quanto riguarda i dipartimenti montuosi delle Alpi, dei Pirenei e quello della Senna e di Parigi. In Svizzera, invece, le mete predilette erano i cantoni Giura, Vaud e Vallese, nonché Neuchatel e Ginevra.

Per molti migranti, sin dalla fine dell’Ottocento, il viaggio avveniva a piedi, in genere in gruppo, con il fagotto in spalla e il minimo indispensabile (una pignatta, una scodella di stagno, per i boscaioli la scure) all’interno, talvolta in compagnia di un paio di capre per avere a disposizione il latte fresco. Per andare in Svizzera, i brembani risalivano il Passo San Marco e scendevano in Valtellina. In seguito, cominciarono a usare il treno.

Come testimoniano i gemellaggi tra alcuni paesi della Valle Brembana e i villaggi delle Alpi francesi (ad esempio, San Pellegrino Terme e La Salle Les Alpes), i nostri emigrati costituirono delle piccole colonie in base ai paesi di provenienza. In linea di massima, la Francia attirava perché, oltre ad offrire un lavoro, dava la possibilità di mantenere più facilmente un legame con la propria terra; inoltre, i francesi risultavano più “alla mano” degli svizzeri.

A livello di impiego, i migranti brembani, privi di un alto livello di specializzazione, si adattavano a ogni tipo di manovalanza in qualità di boscaioli, carbonai, muratori, mattonai, terrazzieri/sterratori, gessatori, bergamini e contadini. Talora, essi trovarono lavoro presso imprese dirette da bergamaschi che avevano fatto fortuna.

Per quanto in misura nettamente inferiore agli uomini, non mancava l’emigrazione delle donne, che venivano perlopiù impiegate come inservienti presso ospedali, mense e case private oppure operaie negli stabilimenti tessili e calzaturieri o nelle fabbriche di orologi.

A livello di retribuzione, ecco alcuni dati di riferimento: i muratori, alla fine degli anni Venti, in Francia guadagnavano da 40 a 50 franchi al giorno per otto ore di lavoro; i boscaioli, qualora lavorassero a cottimo, venivano pagati circa dieci franchi al metro cubo di legna già tagliata e disposta ai bordi delle strade forestali; i minatori guadagnavano da 35 a 45 franchi e lavoravano a cottimo.

Durissima era la vita dei carbonai e dei boscaioli, che erano organizzati in squadre e dormivano in baracche o baite sperdute nel bosco, che spesso si dovevano costruire con pietre, legno, muschi e cortecce, e nelle quali si alzavano alle quattro per raggiungere il posto di lavoro dopo almeno un’ora di cammino. Ogni squadra aveva a disposizione una camera o soffitta in paese con una misera cucina e letti a castello, ma i contatti con gli abitanti del luogo erano estremamente rari. Il vitto era costituito da polenta, minestra e formaggio, saltuariamente accompagnati da selvaggina cacciata in loco. Solo dagli anni Sessanta si cominciò a consumare pasta e carne conservata sotto sale o al freddo. Quando possibile, si beveva il vino, da cui molti uomini pensavano di ricavare la forza necessaria per sopportare la fatica. Generalmente, il compito di cucinare e gestire i pasti era affidato a una persona anziana oppure a un giovane, il bocia. Raramente l’acqua si trovava vicino alla baracca, perciò, quando nevicava, si faceva sciogliere la neve per non andare alla sorgente.

Fondamentale era la corrispondenza epistolare: spesso i boscaioli dedicavano una parte della domenica a scrivere a casa; presso una persona del villaggio c’era il recapito per ritirare le lettere in arrivo dall’Italia. Alcuni si rivolgevano al missionario locale per farsele scrivere, ma senz’altro l’invio di missive rappresentava una sorta di rito.

Non bisogna inoltre dimenticare un fatto molto comune in valle: molti bambini già a 8-10 anni si trovarono a fare la loro prima valigia e a partire per la Francia, la Svizzera o il Belgio al seguito del padre, dello zio o del nonno. Insomma, l’emigrazione era percepita come un fatto doloroso, ma normale se si voleva lavorare e guadagnare qualcosa.

All’estero, i nostri emigrati vivevano in una condizione di sradicamento culturale e di subordinazione, consapevoli di essere in casa altrui. L’unico obiettivo era il lavoro; peraltro, il soggiorno e l’esercizio di un mestiere erano attività severamente regolamentate e l’emigrante doveva completare numerose pratiche. Non era sempre facile ottenere un contratto di lavoro per l’estero. Rari erano poi i momenti di distensione con parenti e amici; un’attività che alleggeriva l’animo era il canto: spesso si cantava e talvolta si partecipava alle feste del villaggio vicino, dove c’era anche l’occasione di giocare a carte e a morra. Certamente, però, il tempo del riposo era ridottissimo e la domenica, oltre ai lavori di casa (come il bucato e il rammendo) e alla scrittura di una lettera per la famiglia rimasta in Italia, c’era la possibilità di fare una passeggiata per cercare funghi.

Senza dubbio, il valore umano e professionale dei boscaioli bergamaschi permise loro di essere apprezzati dai datori di lavoro e dalla popolazione locale. Non bisogna dimenticare, infatti, che quella dei boscaioli era un’attività di grande fatica che richiedeva abilità e competenze non comuni nell’impiego degli attrezzi e delle varie tecniche, precisione nel taglio, prontezza di riflessi nel trasporto del legname e notevole destrezza. Non a caso, i bergamaschi divennero progressivamente degli specialisti nel taglio forestale e nel trasporto del legname dal bosco alla strada carrozzabile, ad esempio tramite l’installazione di teleferiche, tanto da arrivare a detenere una sorta di monopolio di questa attività in molte regioni estere. Peraltro, superati i sospetti e i pregiudizi iniziali, nacquero diversi rapporti di amicizia e di stima tra bergamaschi e stranieri, che si mantennero nel tempo.

Come si è detto, specie per l’emigrazione stagionale, i boscaioli vivevano prevalentemente isolati nel bosco ed erano percepiti come estranei, in quanto abitanti temporanei. Gradualmente, però, ci fu un processo di sedentarizzazione, soprattutto grazie ai matrimoni misti e ai ricongiungimenti familiari, che portarono i nostri emigrati a colmare il divario culturale iniziale e a prendere parte alla vita sociale del luogo in cui avevano scelto di trasferirsi. Va però rilevato il fatto che spesso le mogli si ritrovassero a trascorrere in solitudine l’intera settimana. La maggior parte lavorava in casa, alcune pulivano uffici o negozi, altre svolgevano lavori agricoli in fattorie, altre cucivano, ricamavano o stiravano per conto di sartorie o fabbriche, altre diventavano operaie, molte davano una mano ai compagni impegnati nel bosco. Sovente i bergamaschi emigrati all’estero attribuivano grande importanza alla scolarizzazione dei figli e all’apprendimento della lingua del paese di accoglienza: in sostanza, la buona riuscita dei discendenti rappresentava una sorta di rivincita per gli adulti.

Un’altra caratteristica tipica dei migranti era il fatto di essere cattolici e credenti, pertanto fu molto importante la presenza delle organizzazioni religiose all’estero. Non a caso, visto che intere parrocchie della Valle Brembana si stavano svuotando, sin dall’inizio del Novecento la Chiesa si dimostrò particolarmente attenta al fenomeno dell’emigrazione, che rischiava di provocare stravolgimenti anche nelle persone rimaste a casa. In altre parole, si avvertiva il pericolo di una scristianizzazione, dal momento che i migranti brembani entravano in contatto con nuovi modelli di vita e con ideologie ritenute pericolose, come quella socialista.

Ecco, dunque, le risposte della Chiesa:

- costituzione dell’Opera Bonomelli (fondata nel 1900 a Cremona e operativa a Bergamo dal 1912) finalizzata all’assistenza morale e sociale degli emigranti con l’intento di conservare la loro fedeltà alla Chiesa e combattere i rischi di laicizzazione.

- Creazione di segretariati a favore degli emigranti a Clusone, a Piazza Brembana e nelle località straniere predilette dai bergamaschi. Questi segretariati fornivano supporto nel disbrigo delle pratiche burocratiche, davano informazioni sulla disponibilità di posti di lavoro, aiutavano a trovare una sistemazione e a svolgere le operazioni di cambio, organizzavano feste e adunanze nei paesi dei migranti che tornavano a casa in inverno, prestavano assistenza a livello morale e religioso e incoraggiavano il mantenimento di un contatto costante con la famiglia.

- Invio di sacerdoti e suore nei principali luoghi di emigrazione.

- Apertura di scuole serali e invernali per i migranti, che, ad esempio, avevano l’opportunità di imparare le basi della lingua francese e apprendere nei corsi professionali i fondamenti del lavoro di muratore, falegname e fabbro.

- Diffusione capillare di bollettini e notiziari, che avevano lo scopo di tenere i bergamaschi legati alla propria terra fornendo notizie di cronaca locale, dando informazioni di servizio su nuove leggi o provvedimenti, riportando lettere di saluti e auguri e mettendo in guardia dai pericoli a livello di politica e condotta morale. Il primo bollettino fu Agli emigranti della Vicaria di Zogno (1911), seguito nel 1912 da L’Alta Valle Brembana, da La Vicaria di Serina e da L’amico dell’emigrante di Brembilla-Gerosa-Blello-Ubiale.

Al fine di dare conto in maniera concreta di quanto sin qui illustrato, ecco alcuni stralci di lettere, passi di articoli pubblicati sui bollettini locali, interviste e testimonianze di brembani emigrati all’estero.

Lettere e testimonianze

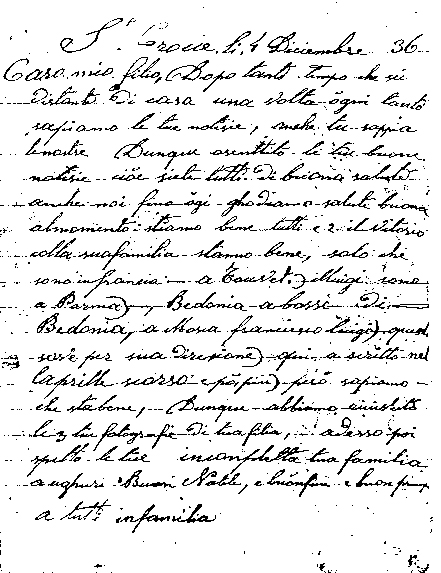

Mosca Angelo nato a Piazzo Alto il 6-11-1861 scrive al figlio Angelo nato il 22-07-1891 e partito per il Brasile

Santa Croce, li 4 Dicembre 36

Caro mio filio, dopo tanto che sei distante di casa una volta ògni tanto sapiamo le tue notizie, anche tu sappia lenostre. Dunque osentito le tue buone notizie cioè siete tutti di buona salute anche noi fino ògi ghodiamo salute buona almomento stiamo bene tutti e 2 il vitorio colla suafamiglia stanno bene, solo che sono in francia a Touvet ) illuigi sono a Parma), Bedonia a bassi di Bedonia, a Mosca francesco luigi ) questo serve per sua direzione) qui a scittto nel laprille scorso e pò più) però sapiamo che sta bene, Dunque abbiamo ricevuto le 3 tue fotografie di tua filia, adesso poi spetto le tue inconpletta tua familia auguri Buon Natale, e buonfine e buon principio a tutti infamilia riposto alle novità delpaese, sono queste, 1 abbiamo fatto le fontane, 2 abbiamo fatto il campanile alto 32 metri, 3 abbiamo fatto l’altare magiore dimarmor, 4 abbiamo cambiato 3 parochi ciòe 1.zambelli Bortolo, 2 Telini Adamo, 3.Caroni Camillo ultimo, 4 abbiamo la maestra e poi abbiamo una casa senza tetto dove tutti andiamo a marcire sotto terra memento ouòmo, ricordati uòmo, io ho compiuti i miei 75 anni di età il 4 giugno e vo fino alla fine dimiavita e poi tronco) Auguri buona salute, buona armonia, e buona fortuna buon Natale, buon fine anno e buon principio a tutti insieme, e mifirmo per tuo padre angelo mosca, òrbo, sordo, zòppo, vecchio, sensa soldi, amen risposta colle fotografie alpiu presto poss intanto che sono vivo, (mementum)

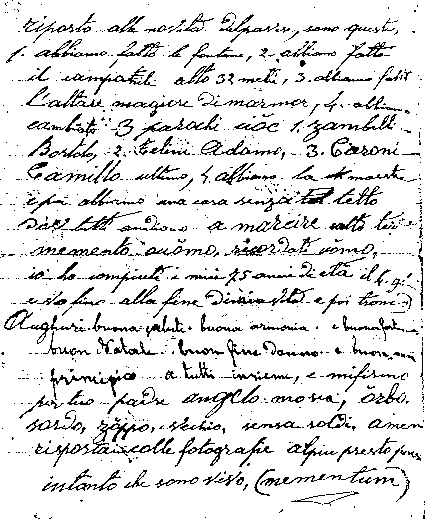

La sorella Caterina nata il 4-9-1895 scrive al fratello Angelo in Brasile.

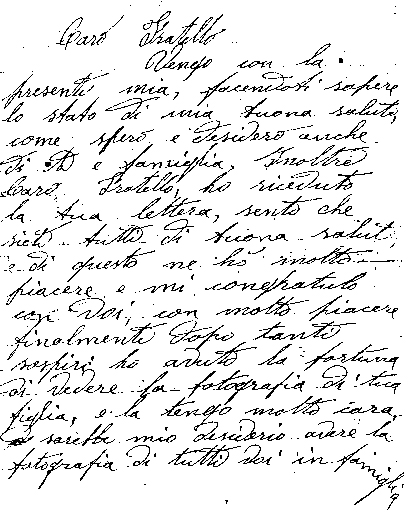

Caro Fratello

Vengo con la presente mia, facendoti sapere lo stato di mia buona salute, come spero e desidero anche di te e famiglia. Inoltre Caro Fratello, ho ricevuto la tua lettera, sento che siete tutti di buona salute e di questo ne hò molto piacere e mi congratulo con voi, con molto piacere finalmente dopo tanti sospiri ho avuto la fortuna di vedere la fotografia di tua figlia, e la tengo molto cara, sarebbe mio desiderio avere la fotografia di tutti voi in famiglia

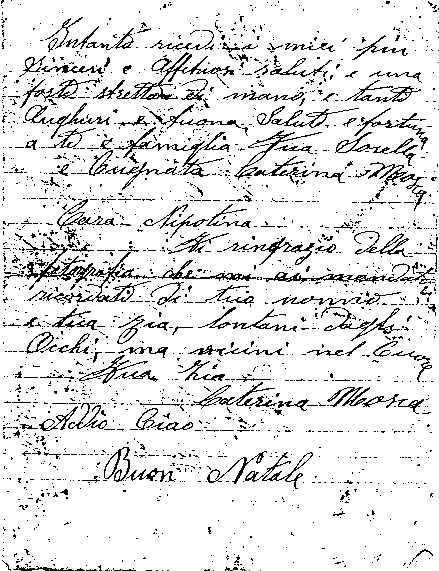

Intanto ricevi i miei più sinceri e affettuosi saluti e una forte stretta di mano, e tanti auguri e buona salute e fortuna a te e famiglia. Tua sorella e Cognata Caterina Mosca.

Cara Nipotina

ti ringrazio della fotografia che mi ai mandato ricordati di tuo nonno e tua zia, lontani dagli occhi, ma vicini nel cuore

Tua zia

Caterina Mosca

Addio Ciao

Buon Natale

Passaporto di Cavagna Giovanna e due figlie (pagina 1)

Passaporto di Cavagna Giovanna e due figlie (interno)

(cfr. Riceputi F., Storia della Valle Brembana. Il Novecento, Corponove, Bergamo, 2011, pp. 144-146)

Noi tutti borellai di questi luoghi (Bassi Pirenei), siamo assai contenti del nostro lavoro, perché bellissimo. Abbiamo delle piante di straordinaria grossezza, alcune, senza timore di errore, devono proprio, esser nate e cresciute prima del nostro Signor Gesù Cristo. Ci troviamo col lavoro di un’altitudine che varia dai mille ai mille e duecento metri sul livello del mare. Sebbene non eccessivamente alti, la neve però dal principio di Maggio al 9 giugno ci ha visitati per ben cinque volte, regalandocene ultimamente una quantità, niente desiderata, dello spessore di 25 centimetri… Siamo diventati come gli abitanti delle regioni polari.

Il lavoro, se vuole, ci si presenta abbastanza remunerativo, ma capita che muover di mani e di piedi: Le so dire che il diavolo ha poco tempo di tentarci.

Arette, che è il comune di nostra dimora, e che dista dalla nostra selva circa tre ore, è un paese cattolico. Gli abitanti 1600, frequentano abbastanza la chiesa. Ciò che inspira nella Chiesa come divozione è il canto sacro che si eseguisce dal popolo in modo mirabile.

L’Alta Valle Brembana quando arriva è subito presa d’assalto; si legge da tutti, e si fa insieme a indovinare e a tesservi i commenti.

(da L’Alta Valle Brembana n. 13 – 1914)

Caro Gino,

perché non rispondi alle mie lettere? Se sei malato torna, ma se non mi vuoi più e ai trovato un’altra morosa mi devi scrivere.

Giannina

Brembilla, 28 luglio 1922

Caro il mio marito, ti è passata la febre? Io non so mai cosa pensare. La campagna va bene e o preso qualche soldo col baco. La piccola mi aiuta e tuo padre non da disturbo. Ti saluto. Io sono già diventata grossa però sto bene. Tanti baci, scrive

Maria

Brembilla, 30 marzo 1927

Al Console d’Italia.

A nome di una madre che langue nella miseria prego la S.V. Ill.ma di voler far ricerche del figlio attualmente, si crede, in California. D’indurlo a spedire alla madre almeno 50 lire mensili. Da quando è partito non si ha notizia

Il Podestà di Brembilla

Brembilla, 17 novembre 1927

La prima volta che sono migrato sono andato in Francia, nel Departiment de Isère. Era il ’25 e facevo il boscaiolo. Mi alzavo alle 3 e mezza d’estate e alle 4 e mezzo/5 d’inverno. Per arrivare sul posto di lavoro ci voleva un’ora e mezza. Dormivamo sulla paglia in una stalla oppure nelle baracche vicino alla foresta da pelare. Nel paese più vicino avevamo una camera per squadra (noi eravamo in cinque). L’equipe nostra aveva un bocia, nipote del più vecchio, che si occupava della “cucina”, se così si poteva chiamare quel buco. Tornava prima alla baracca per prepararci la cena: si mangiava polenta e latte al mattino, polenta e formaggio a mezzogiorno, brodaglia la sera.

Si veniva quando c’era buio e si tornava alle 22 che c’era di nuovo buio. Facevamo 15-16 ore al giorno. La paga era buona ma era dura…

Molti di noi boscaioli col tempo, dopo aver fatto un po’ avanti e indietro, come facevo io (da marzo a dicembre), si stancavano di questa vitaccia e rimanevano là.

Nel ’28 son partito per l’America. Eravamo in sei, siam tornati in quattro: uno è morto di colite e uno è rimasto là. Siamo stati prima a Buenos Aires poi a Rosario di Santa Fè. Da Genova abbiamo viaggiato per 22 giorni di mare. Una volta arrivati là c’era la Casa dell’emigrante che dava da mangiare e dormire per 15 giorni. Scaduto il tempo venivi buttato fuori. Anche là c’era la miseria. Si faceva di tutto: muratori, trasportatori, imballatori, ma eran tutti lavori di 15 giorni. È stato un brutto affare, il più brutto della mia vita. Sono scappato indietro e mi sono trovato pieno di debiti per il viaggio.

Poi dal ’29 al ’31 in Svizzera. Prima fabbro e poi muratore. Poi ancora in Francia per dieci anni a fare il camionista, il mugnaio, il boscaiolo. In Francia mi son trovato bene con la gente; gli Svizzeri non mi sono mai piaciuti.

(Testimonianza di Francesco Todeschini, nato a Brembilla nel 1905)

Sono emigrato per 57 anni di seguito, dall’11 al ’68. Sono andato in Svizzera che avevo 12 anni, avevo fatto solo la seconda elementare. Facevo il bocia a mio papà nei boschi e dormivo sulla paglia di una baracca. Portavo legna dal luogo dello scorticamento alla strada carrabile e alla sera tornavo prima per cucinare. Per strada qualche nonnina che mi vedeva così piccolo mi fermava e mi dava della marmellata. Noi si mangiava solo polenta e minestra. Quelli del posto non erano cattivi ma non ci parlavamo mai. A casa restavano mia madre con 3 fratelli e 4 sorelle. Lavoravano la campagna. Fino al ’20 sono rimasto a Court, nel Jura svizzero. Poi siamo tornati in Italia. Ma non c’era lavoro. Allora siam partiti in 2, abbiam traversato a piedi il confine a Bardonecchia e siamo arrivati in Francia. Avevamo 50 centesimi in 2. Ho ripreso a fare il boscaiolo e dopo un po’ son diventato caposquadra. L’ho fatto per 40 anni. Bisognava esser furbi, svegli. Molti accettavano contratti a giornata e non guadagnavano niente. C’era da pregar Dio di non ammalarsi. E di non farsi male. Gli incidenti capitavano spesso, soprattutto alle gambe. Molti rimanevano schiacciati, ne ho visti anche che han dovuto amputarli. Un mio socio è morto sotto un tronco. Aveva 28 anni e 2 figli. Ti sembra di esser lontano ma quando cade una pianta arriva anche a 100 metri. E poi c’erano anche le allergie a certi tipi di legno: pruriti, febbri e perdevano il lavoro.

(Testimonianza di Manzoni Giuseppe, nato a Brembilla nel 1899)

Cara Angela,

questa sera in baracca non c’è verso do starci dentro; la stufa non vuole tirare e fa un fumo dell’altro mondo. Son arrivato qua alle otto bagnato come un pulcino dopo dieci ore di naia al cantiere, su la in alto. Ha piovuto tutto il santo giorno senza smetterla un minuto. Anche il mangiare che mi avevo portato dietro era tutto bagnato.

Ti penso tanto, tutto il giorno e anche stasera, ma mi pare che anche stanote dovrò andare a letto senza averti vicina.

Certe volte ti viene una voglia di bestemmiare contro questa naia di vita ma poi pensi che si è venuto qua per lavorare e guadagnare due palanche. Certo che è una bella ingiustizia che noi si tira avanti così e tanti si godono tutto. Ma tanto.

Salutami la vecchia mamma ti abbraccio e ti penso. Scrivi sempre.

Tuo Luigi

Svizzera, ottobre 1971

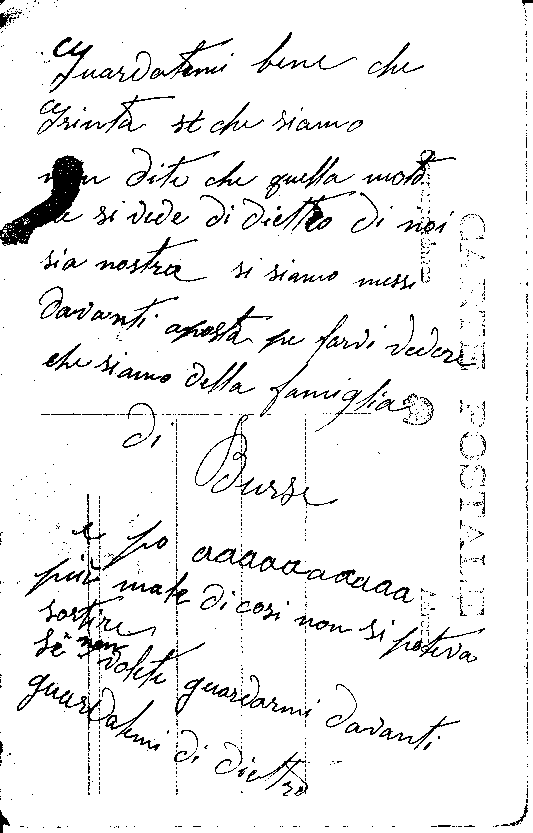

Cartolina dalla Francia 1

Cavagna Luigi (mio nonno) Cavagna Santo (mio zio) Cavagna Giuseppe (Bepino papà di Marco)

Retro cartolina dalla Francia 1

Guardatemi bene che grinta che siamo non dite che quella moto che si vede di dietro di noi sia nostra si siamo messi davanti aposta per farvi vedere che siamo della famiglia di “burse” e po aaaaaaaaaaaa più male di così non si poteva sortire. Se non volete guardarmi davanti guardatemi di diettro.

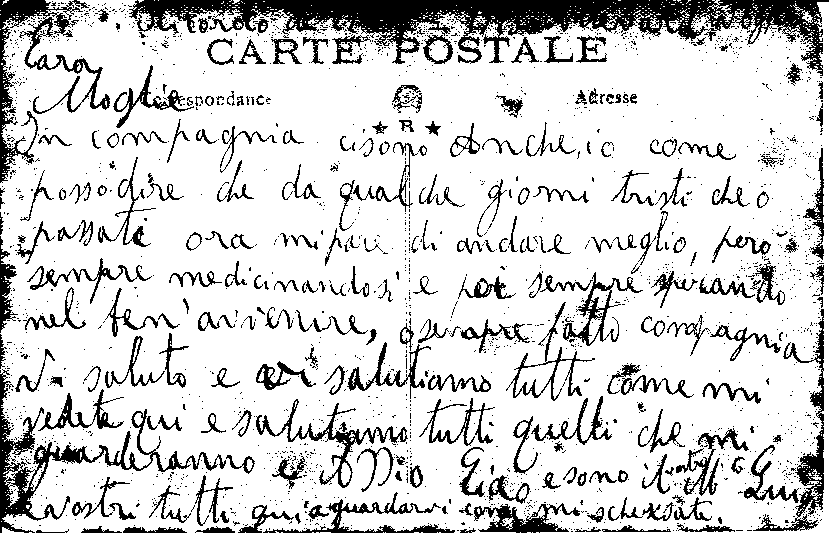

Cartolina dalla Francia 2

22/07/1923 Mio nonno Cavagna Luigi (il 1° a sinistra) Cavagna Matteo Cavagna Giovanni e altri ???

Retro cartolina dalla Francia 2

Mio nonno scrive a mia nonna:

Cara moglie in compagnia ci sono anche io come posso dire che da qualche giorni tristi che o passato ora mi pare di andare meglio, però sempre medicandosi e poi sempre sperando nel ben’avenire o sempre fatti compagnia vi saluto e vi salutiamo tutti come mi vedete qui e salutiamo tutti quelli che mi guarderanno e addio. Ciao io sono il vostro marito Luigi e vostri tutti qui a guardarmi come mi scherzavate.

INTERVISTE

INTERVISTE

(Estratti di interviste realizzate nell’estate 2011 dal sottoscritto e da Michela Lazzarini nell’ambito del progetto Saperi selvatici, promosso dalla Regione Lombardia e dalla Comunità Montana Valle Brembana per la costituzione del REIL – Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia)

Intervista a Battista Salvini (nato a Mezzoldo nel 1930)

Ho cominciato a quattordici-quindici anni, qui a Mezzoldo. Eravamo 10 o 12. Poi ho cominciato a emigrare, andando in giro, a Cuneo, provincia di Cuneo, Ponte di Nava e lì eravamo in tanti e abbiamo cominciato a mettere teleferiche, tagliare, teleferiche, mandar giù… Molte teleferiche, anche lunghe 8-10 km. Non per vantarmi, perché era Mezzoldo, ma quelli del paese erano i più bravi.

Ho imparato anche io, dopo si è cominciato ad andare un po’ in Valle d’Aosta, sempre quel mestiere lì, poi Francia, sempre quel mestiere lì: tagliare e mettere teleferiche.

Per la contrattazione si andava a vedere il bosco, magari c’era lì un bosco con 2 o 3 mila metri di legname, dopo si vedeva dove andava la teleferica. Si faceva il contratto per guadagnarsi la giornata, facevi il calcolo di quanti metri di legname riuscivi a portare in fondo. Si faceva tanto al metro cubo. Il responsabile eri te, loro ti fornivano materiali, il filo della teleferica, ma motoseghe allora non c’erano. Manarino, zapì e segone erano gli strumenti.

Ci si alzava presto, verso le 6-6.30 e il lavoro a volte si cominciava già alle 6.30 fino alle 7.30 di sera perché a mezzogiorno si riposava due ore; quando si mangiava, si stava lì nel bosco, ci si sdraiava, si parlava, poi si andava avanti fino alle 7.30 di sera. E dopo veniva la festa: c’era da lavarsi i panni, stirare non si stirava, magari in paese si andava a ballare e si cantavano canzoni di montagna. Durante il lavoro dipende, se dovevi picchiare tutto il giorno col manarino, il fiato era corto e non riuscivi a cantare. La sera, quando si era mangiato, lì attorno al fuoco si cantava. Qualcuno aveva studiato una canzone nel ’49, che me la ricordo ancora adesso un pochettino: Boscaioli tutti in baracca, attorno al fuoco, là in mezzo al fumo, si sente a dire ma da qualcuno: Boscaioli andiamo a ca’…

Di solito si partiva in primavera, alla fine di marzo o ai primi di aprile e si veniva a casa verso Natale, a dicembre: era la stagione. Nel ’51 siamo stati su in Val d’Aosta in un posto dove c’erano 5 km di teleferica: lì siamo stati fino al 7 febbraio del ’52 perché non avevamo finito il lavoro. Abbiamo dovuto andare ancora l’anno dopo.

Negli altri mesi dell’anno si stava qui, magari si andava ancora a fare delle giornate per tagliare, perché allora si puliva, non come adesso. C’erano quelli che rimanevano qui a casa e tagliavano; siamo arrivati su fin sotto al Passo San Marco, si tagliava, dopo si faceva correre per la strada fino qui perché non valeva la pena mettere la teleferica. Se erano 200 o 300 metri non valeva la pena perché si mangiava le giornate mettendo la teleferica; si metteva la teleferica quando c’era almeno 2000 o 3000 metri di legname da mandare, allora saltava fuori la spesa, se no… Per la strada, quando c’era il ghiaccio e la neve, i tronchi si tiravano giù fino in centro, c’era la mulattiera.

Quando si fermava la teleferica non c’era mica il telefono, si picchiava tre colpi; quando c’era da fermarsi si picchiava forte con un legno (tum, tum, tum, tum, tum…) o con lo zappino sulla portante e gli altri sentivano. Quando c’era da cominciare ancora a far girare la teleferica, si faceva tre colpi: 1-2-3. Quello era il nostro telefono. Non sentivano gridare perché non si poteva. Qui la teleferica partiva da Mezzoldo basso, andava sopra Scaluggio, di lì traversava, andava su fino al Ponte dell’acqua, proprio dove c’è la centrale, lì partiva e andava su verso Pra’ del Mut. Si caricava da una parte e si scaricava dall’altra.

Se c’era una condotta da fare, si pensava sempre di avere 10 o 12 boscaioli. Dipende da quanto era il legname. C’era un capo, a volte due, che andava a prendere il lavoro. Anche io l’ho fatto: quando andavo in Francia, andavo là prima a vedere il lavoro, dopo cercavo la gente. Ci si metteva d’impegno di andare a cercare il lavoro. Lavoravamo a contratto, eravamo tutti soci: quello che si guadagnava lo si divideva. Tante giornate che hai fatto, tante ore che hai fatto. Quando si finiva il lavoro, si faceva il conto delle ore e si divideva.

Un bravo boscaiolo deve saper adoperare l’accetta bene per tagliare, il segone e saper piazzare le teleferiche. Di teleferisti non ce ne sono proprio tanti perché le teleferiche le fanno passare a volte in posti brutti… Una volta in Valle d’Aosta noi abbiamo messo una teleferica lunga, girando tutta una costa. Bisognava essere in gamba. Nel nostro paese erano degli specialisti e andavano fino in Austria, in Calabria… I veri teleferisti bravi io li ho trovati nel mio paese. C’era gente che erano degli specialisti, dopo ci siamo fatti anche noi: se vai con uno bravo impari.

A me piaceva fare il boscaiolo, nonostante la fatica. Si era giovani…

Io ho vinto delle gare di boscaioli, andavo sempre in finale, anche se ero vecchio. Ne facevano tante negli anni Settanta. Si facevano le batterie, si misuravano tronchi lunghi 4 o 5 metri, così che fossero tutti grossi uguali e poi via: il primo che arrivava eliminava gli altri. Andavi in finale magari in due, se ti andava bene vincevi. Io sono sempre andato in finale, dopo ho smesso… Ero uno dei migliori.

Quando ero giovane mi chiamavano Tarzan!

Intervista a Giuseppe Alessandro Molinari (nato a Mezzoldo nel 1926)

Ho cominciato a 14 anni ad andare a Domodossola nel bosco a fare il bocia: dovevo prendere il pane, fare da mangiare, assistere i vecchi della compagnia.

Ho girato, sono stato in Piemonte, Lombardia, Calabria e Francia. Nel 1963 mi sono fatto male sulle Alpi marittime e ho fatto 5 mesi di ospedale senza uscire per la frattura della gamba.

Mi sono fatto male sul lavoro e ci hanno messo tre ore per arrivare al paese. Ho perso molto sangue. Nel sollevare il tronco per farlo camminare, siccome era gemello, mi ha preso sotto.

Eravamo a gruppi di 8-10 operai e c’era il caposquadra. Ogni gruppo aveva una zona da tagliare. Si tagliavano le piante tagliate dalla forestale, poi si riunivano fino alla strada, anche con le teleferiche. Da aprile a metà novembre-dicembre si faceva il boscaiolo. Nel resto dell’anno si facevano i mestieri di casa, come la legna e far arrabbiare la moglie.

Usavamo zapì che ha manico lungo, poi accetta e scure; di scure ci sono tre tipi (stretta, larga e lunga).

Nella compagnia dei boscaioli ci si deve amare l’uno con l’altro, bisogna essere uniti e comprendersi. Alla fine il guadagno veniva diviso in parti uguali in base alle giornate. Se uno si faceva male, andava in assicurazione.

Ogni mese si faceva un acconto e quando eravamo in Francia lo mandavamo a casa.

Io ho imparato a fare le giunte della traente della teleferica in Val d’Aosta.

Quando non lavoravamo si cucinava, si lavava i pantaloni, si cucivano i calzini. Si partiva con la valigia, ma dopo 8 giorni eravamo già al recupero. A fare il bagno andavamo al fiume. Si stava nel bosco, ma qualche scappatina si faceva, magari per fare due balli in paese.

Cantavamo, anche in compagnia, siccome a lavorare all’aria si ha la voce bella fine e un bicchier di vino non mancava. A volte si facevano ore di cammino per vedere due ragazze. Cantavamo la montanara, le canzoni degli alpini, di montagna…

Noi usavamo il telefono portatile grosso, chiamato rinforzo, dove c’era il guasto, magari per un cavalletto pericoloso: si fermava la teleferica e si veniva a recuperarlo, aggiustarlo.

A volte succedevano incidenti. Si rovinava la carrucola e restava appeso il tronco e non riusciva a passare il cavalletto. Alcune piante andavano fuori strada e succedevano incidenti. Ci sono stati parecchi morti e tanti feriti alle gambe.

Io ho smesso di fare il boscaiolo nel ’75, ho lavorato poi come muratore in Italia. Dopo che mi sono fatto male non sono più stato via.

Ero orgoglioso di fare questo mestiere perché era sano e robusto, rendeva forti. Eravamo come fratelli.

Un anno, al ritorno da Cuneo, mi ricordo che alcuni boscaioli erano sopra il pullman di Piazza Brembana che cantavano: in paese erano attesi, non sempre ad agosto venivano a casa, perciò a novembre era una festa. A volte al ritorno si trovavano figli nuovi.

Il padrone della segheria comprava un lotto di bosco, dava lavoro alle squadre dei boscaioli e poi, in fondo alla teleferica, misuravano il legname prima di caricarlo sui camion per portarlo in giro e venderlo.

Ci alzavamo alle 6. Uno si alzava prima a preparare il caffelatte. Dopo si andava a lavorare, dalle 7 alle 12, poi si riposava due ore e si riprendeva fino alle 8 di sera. Uno di noi faceva da mangiare e andava a far la spesa. Nel tempo libero lavorava. A volte c’erano ragazzi, come ho fatto io per due anni a Domodossola. Allora la vita era un po’ straccia, di soldi non ne ho mai visti.

Bisognava prendere la spesa, le sigarette, i toscani…. Come avere una famiglia. Mangiavamo pastasciutta, minestra la sera, polenta quasi tutti i giorni. Non avevamo i piatti, solo una casseruola per la minestra e il coltello sempre in tasca. Facevamo cuocere la pasta finché era asciutta perché non c’era lo scolapasta. Mettevamo tanto formaggio nella marmitta e mischiavamo tutto con un cucchiaio di legno. Quando avanzava la polenta la sera, la mangiavamo nel latte al mattino. Mangiavamo anche il pane di una settimana: prima quello duro, poi l’altro. Non si buttava niente.

Per comunicare con la famiglia, scrivevamo una lettera al mese, la domenica, poi uno la portava in paese per spedirla.

Per gli orari dei pasti usavamo l’orologio, a volte le campane, ma i paesi erano lontani e non si sentivano sempre. La festa eravamo liberi e si riposava, poi si lavavano i panni, si faceva il riposino e poi ago: si cuciva. Se andavi a ballare, dovevi fare dei chilometri. Se non finivi qualcosa, lo lasciavi per la domenica dopo.

BOLLETTINI LOCALI

(cfr. Taufer W., Stampa cattolica ed emigrazione in Valle Brembana agli inizi del Novecento, in Quaderni Brembani n. 3, Anno 2005, Corponove, Bergamo, 2004, pp. 99-102)

Ricordati che sei uomo, non affrettare la tua vecchiaia col troppo lavoro, non abbi l’ingordigia del guadagno, non mettere in pericolo la tua vita… Ricordati che sei operaio… prima dei diritti ci sono i doveri… Ricordati che sei italiano… non vergognarti di essere cittadino d’Italia, di parlare con la sua lingua… non abbiano gli stranieri per colpa tua a maledire l’Italia come la terra dei morti e degli straccioni… Ricordati che sei cristiano… non disonorare la tua religione: la tua cattiva condotta fa dire a molti che non è buona la tua religione… Fuggi la compagnia dei cattivi che regalano Bibbia e Vangeli non buoni e ti invitano a funzioni religiose in chiese protestanti: rispondi che sei cattolico.

Non abbiate a buttare i vostri soldi sui tavoli delle osterie, lasciando nei bisogni le famiglie e i debiti sul libretto. Vi è una pessima abitudine fra gli emigranti, quella di far vedere che si hanno guadagnati dei soldi, dissipando i guadagni in crapule e divertimenti prolungati. Si vedono così figli, mariti o padri di famiglia passare giornate intere all’osteria, ubriachi fradici, bestemmiando o cantando oscenità, gridando da forsennati o sollevando delle beghe che talvolta finiscono col coltello, e la famiglia a casa, senza niente o poco da mangiare, con un po’ di polenta grama e stracchino verde.

Andate a salutare il vostro parroco; mettete a posto la vostra coscienza perché siete sicuri di partire ma non di ritornare; mettete nella vostra valigia un catechismo da leggere ogni domenica; viaggiate in gruppo, eviterete i pericoli.

Bibliografia

- VV., Carbonai e boscaioli: l’emigrazione bergamasca sulle Alpi occidentali dal diciannovesimo al ventunesimo secolo, Centro studi Valle Imagna, Bergamo, 2005

- Arizzi E., Calvi G., Monaci D., Delfanti C. (a cura di), Una valle di emigranti, Numero monografico estivo del bollettino “L’Alta Valle Brembana”, Unità Pastorali dell’Alta Valle Brembana, 2019

- Bottani T., Taufer W., L’emigrazione diventa fenomeno di massa, in Il sogno brembano, Corponove, Bergamo, 2006, p. 262-302

- Quarteroni R., Boscaiolo: professionista forestale, in Quaderni Brembani n. 13, Anno 2015, Corponove, Bergamo, 2014, pp. 204-205

- Riceputi F., Storia della Valle Brembana. Il Novecento, Corponove, Bergamo, 2011, pp. 133-146

- Taufer W., Stampa cattolica ed emigrazione in Valle Brembana agli inizi del Novecento, in Quaderni Brembani n. 3, Anno 2005, Corponove, Bergamo, 2004, pp. 99-102